Pendant longtemps, la capacité de créer de l’art a été considérée comme une caractéristique déterminante de notre espèce, Homo sapiens. La découverte d’anciennes peintures rupestres en Europe au cours de la période du Paléolithique supérieur (il y a 45 000 à 12 000 ans) a consolidé cette vision. Mais qu’en est-il des Néandertaliens, nos plus proches parents disparus qui vivaient à nos côtés en Eurasie il y a environ 400 000 à 40 000 ans ? Étaient-ils également capables d’expression artistique ?

Alors qu’au départ on doutait que les Néandertaliens possédaient la complexité cognitive nécessaire à l’art, des découvertes récentes dressent un tableau différent. Nous savons maintenant qu’ils ont créé de l’art, mais pas sous la forme de représentations figuratives élaborées d’animaux ou d’humains comme celles trouvées dans les grottes d’Homo sapiens. Au lieu de cela, les œuvres d’art de Néandertal se composent principalement de pochoirs créés à la main en soufflant du pigment sur leurs mains, de cannelures au doigt (impressions laissées par les doigts pressés sur des surfaces molles) et de marquages géométriques.

Les preuves de l’art néandertalien ne cessent de s’accumuler.

Plusieurs grottes en Espagne – La Pasiega, Maltravieso et Ardales – contiennent des exemples de signes linéaires, de formes géométriques, de pochoirs et d’empreintes de mains créées à l’aide de pigments. Un autre site remarquable est la grotte de La Roche Cotard en France, où les Néandertaliens ont laissé derrière eux une variété de lignes et de formes grâce à des cannelures sur les parois de la grotte. En ajoutant à ce nombre croissant de preuves, au plus profond de la grotte de Bruniquel, dans le sud-ouest de la France, les chercheurs ont découvert un arrangement remarquable : les Néandertaliens avaient délibérément découpé des stalactites en longueurs similaires et avaient construit un mur ovale en les utilisant. Des feux étaient ensuite allumés au sommet de cette structure. Cette construction inhabituelle, qui rappelle les installations d’art moderne, remet en question les notions conventionnelles du comportement néandertalien.

Rencontrer l’art : un défi crucial

Cependant, déterminer l’âge précis de l’art rupestre paléolithique est notoirement difficile et souvent controversé parmi les archéologues. Même si les comparaisons stylistiques avec des artefacts datés peuvent fournir des estimations approximatives, la confirmation de l’âge absolu de ces œuvres nécessite des méthodes plus rigoureuses.

Heureusement, les progrès des techniques de datation ont fourni des informations cruciales. Une méthode repose sur des pigments de charbon de bois qui peuvent être datés au radiocarbone pour déterminer l’heure à laquelle le bois utilisé pour le charbon de bois est mort. Cependant, tous les pigments noirs ne sont pas dérivés du charbon de bois ; beaucoup proviennent de minéraux comme le manganèse, ce qui les rend indétectables grâce à cette technique. Une autre limite est que l’âge du fusain ne correspond pas nécessairement à la date exacte à laquelle il a été utilisé comme pigment dans l’œuvre.

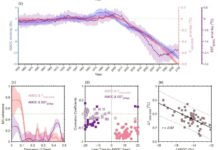

Une deuxième méthode se concentre sur les flowstones de calcite (stalactites et stalagmites) qui se forment au fil du temps, créant une couche au-dessus de l’œuvre d’art. En mesurant la désintégration de l’uranium en thorium au sein de ces formations, les scientifiques peuvent établir l’âge minimum de l’art sous-jacent. Cette technique a joué un rôle clé en démontrant que les pochoirs, les points et les lavis de couleurs trouvés dans les grottes espagnoles susmentionnées ont au moins 64 000 ans. Il est important de noter que cela les place bien avant l’arrivée de Homo sapiens dans la péninsule ibérique, d’au moins 22 000 ans.

L’importance de l’art néandertalien

La datation de ces artefacts, associée à la présence constante d’outils du Paléolithique moyen (typiques des Néandertaliens) dans les trois grottes, suggère fortement que les Néandertaliens étaient les créateurs de cette œuvre d’art ancienne.

Même si la signification et le but précis de ces marquages restent sujets à interprétation, ils remettent en question les stéréotypes dépassés selon lesquels les Néandertaliens seraient de simples « hommes des cavernes » brutaux. Ces preuves indiquent un niveau plus profond de sophistication cognitive et d’expression symbolique au sein de leur culture. Cela suggère qu’ils possédaient une conscience d’eux-mêmes au sein de leur environnement et qu’ils étaient potentiellement même engagés dans des idées abstraites ou des royaumes imaginés.

D’autres découvertes dans les années à venir promettent de jeter encore plus de lumière sur cet aspect fascinant du comportement néandertalien, enrichissant à terme notre compréhension de la tapisserie complexe de l’évolution humaine et des origines de la créativité elle-même.